免許申請(新規登録) 令和2年以降合格者

1.申請書類一式を建築士会に提出した後、建築士会および本会にて審査を行います。審査の結果、登録要件に適合しなかった場合は申請書類一式を返却します。

2.審査段階で、書類の内容について申請者または証明者にお電話等で確認させていただくことがあります。

3.免許登録要件に適合しなかった場合、申請者は免許登録税および申請手数料の還付請求が可能です。また、免許申請書に貼り付けた「登録免許税納付書領収書」および「払込受付証明書」については、登録要件を満たした後に改めて申請をする場合もご使用できます。(原本の紛失にご注意ください。)

令和2年以降に建築士試験を合格された方は、下記の通り申請をしてください。

※令和元年以前に合格された方は、免許申請(新規登録)令和元年以前合格者用ページをご確認ください。

免許登録申請に関する動画を掲載しております。(こちら)

申請概要、実務経歴書、実務経歴証明書の記載に関する注意事項を解説しておりますので、ご確認ください。

(1)必要書類

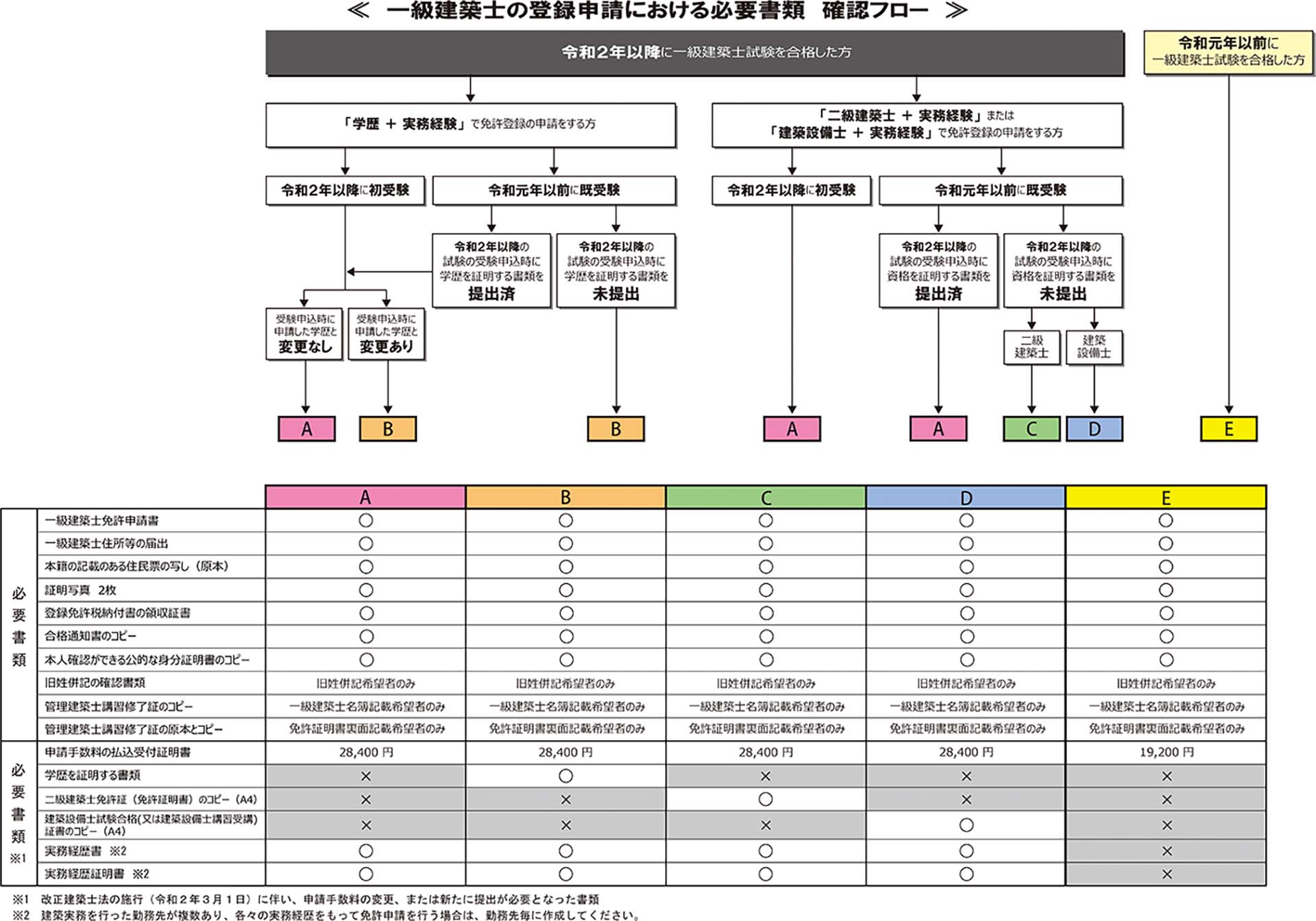

免許登録申請に必要な書類については、学歴による申請の場合、資格(二級建築士または建築設備士)による申請の場合など、場合ごとに異なります。詳しくはこちらのフロー図でご確認ください。

【申請書類について】

免許登録における申請書式について、以下にPDF形式、Excel形式の書式を掲載しておりますので、ご使用ください。

| 申請書等名 | 注意事項 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 一級建築士免許申請書 | 今までは書式へ自署(サイン)をいただくこととなっておりましたが、令和3年1月1日から、記名(パソコンでの入力等)で足りることとなりました。そのため、令和3年1月1日以降に申請を行う場合は以下に掲載の書式を使用して下さい。 〔A4判〕 (書式PDF)(書式Excel(β版))(記入例) 令和3年12月23日に書式を変更しました。なお、令和3年12月22日までに当HPに掲載していた書式を使用した場合も、申請書類として受け付けます。 ※合格証番号欄には、合格年と受験番号を続けて記入してください。例:令和3年に合格した場合 R037G46002L |

||||||||

| 2 | 一級建築士住所等の届出書 | 〔A4判〕 (書式PDF)(書式Excel(β版))(記入例) 《都道府県コード、国名コード》 ※1.申請書と2.住所等の届出書に記入する氏名漢字の字体(新字、旧字など)は必ず統一してください。 |

||||||||

| 3 | 本籍の記載のある住民票の写し(原本) | ・マイナンバー、住民票コードの記載がないもの ・発行の日から6ヶ月以内のもの ・外国籍の方はこちらをご覧ください。 |

||||||||

| 4 | 証明写真 2枚 (2枚とも同じ写真) |

・縦45mm×横35mm ・無帽・無背景・正面 ・6ヶ月以内に撮影したもの(「製図試験の合格通知書」と同一の証明写真は不可) ・証明写真により免許証明書を作成します。顔の表情やピント等が適切かをご確認の上、申請してください。 ※顔写真不備の申請が増えております。顔写真に関する注意事項(こちら)も必ず確認してください。 【その他の注意事項】 ※1対面又は郵送申請により提出される場合、「1.申請書」と「2.住所等の届出書」の顔写真欄には写真印画紙にプリントした顔写真を貼り付けてください。 ※2オンライン申請により提出される場合、 ・上記※1で作成された書類をスキャナーで読み取ってPDFデータとする。 ・Excel書式の「1.申請書」と「2.住所等の届出書」の顔写真欄に写真ファイルをデータとして貼付けしたものをPDFデータとする。 のいずれかとした上で、別途JPG形式の顔写真ファイル1部(写真の画像サイズ:(推奨)縦915ピクセル、横665ピクセル)の提出が必要です。 |

||||||||

| 5 | 登録免許税納付書の領収証書 〔士法第5条、登録免許税法第2条、第9条〕 |

60,000円 ※必ず申請者名で納付してください。 ※領収日付印のある「領収証書」の原本を申請書の第三面に貼付してください(オンライン申請の場合は原本をスキャナーで読み取ってPDFファイルにしたものをアップロード後、「審査に必要な書類提出が完了しました」メール着信後に申請手数料の払込受付証明書と併せて申請書の第三面に貼付したものを受付窓口の建築士会にレターパックプラスにより郵送をお願いいたします。レターパックプラス以外で送付された場合の郵便事故等には、本会及び建築士会は一切責任を負いません。また、メール着信前の受付窓口の建築士会への郵送は絶対に行わないでください)。 ※詳細・注意事項はこちらをご覧ください。 |

||||||||

| 6 | 申請手数料の払込受付証明書 〔士法施行令第3条〕 |

28,400円 ※必ず申請者名で払い込んでください。 ※領収日付印のある「払込受付証明書」の原本を申請書の第三面に貼付してください(オンライン申請の場合は原本をスキャナーで読み取ってPDFファイルにしたものをアップロード後、「審査に必要な書類提出が完了しました」メール着信後に登録免許税納付書の領収証書と併せて申請書の第三面に貼付したものを受付窓口の建築士会にレターパックプラスにより郵送をお願いいたします。レターパックプラス以外で送付された場合の郵便事故等には、本会及び建築士会は一切責任を負いません。また、メール着信前の受付窓口の建築士会への郵送は絶対に行わないでください)。 ※詳細・注意事項はこちらをご覧ください。 |

||||||||

| 7 | 合格通知書(製図の合格通知書)のコピー | 申請時にご提出ください。 | ||||||||

| 8 | 学歴・資格等に関する書類 | ■学歴により登録申請をする場合 【令和2年以降にはじめて一級建築士試験を受験した方】 学歴を証明する書類を、原則、提出する必要はありません。 ただし、「受験申込時に申請した学歴とは異なる学歴」により登録申請をする場合、は学歴を証明する書類を提出する必要があります。詳しくはこちらを参照してください。 【令和元年以前に一級建築士試験を受験した経験がある方】 【受験した年に関わらず受験時に二級建築士等の資格で受験したが、登録時には学歴による申請を希望される方】 こちら を参照してください。 ■二級建築士または建築設備士の資格により登録申請をする場合 【令和2年以降にはじめて一級建築士試験を受験した方】 資格を証明する書類を提出する必要はありません。 【令年元年以前に一級建築士試験を受験した経験がある方】 令和2年以降の一級建築士試験の受験申込の際に、既に公益財団法人建築技術教育普及センターに、資格を証明する書類を提出している場合は、原則、提出する必要はありません。 令和2年以降の一級建築士試験の受験申込の際に、公益財団法人建築技術教育普及センターに、資格を証明する書類を提出していない場合、下記①、②のいずれかに該当するものを提出してください。 ①二級建築士の場合 二級建築士免許証(免許証明書)のコピー(A4) ※免許証の再交付等の手続期間中の場合は証明書でも可。 ②建築設備士の場合 建築設備士試験合格(又は建築設備士講習受講)証のコピー(A4) ※紛失の場合は、公益財団法人建築技術教育普及センターで証明書の発行を受けて提出してください。 |

||||||||

| 9 | 実務経歴書 | 実務経歴書に関する動画を掲載しております。(こちら) 記入要領をよく確認のうえ、作成してください。 なお、実務経歴書のすべての事項をパソコン等により入力しても構いません。 〔A4版〕 (書式PDF)(書式Excel(β版))(記入要領)(記入例) Excel書式は色が付いたまま、白黒印刷いずれの場合でも申請書類として受付けます。令和4年10月1日に書式の一部を変更しました。なお、令和4年9月30日までの従前書式を使用した場合も、申請書類として受付けます。 対象となる実務は、下記の例示コード表をご確認ください。 また、実務経歴書に記載するコード番号は、下記のコード表を参照してください。 《実務経験コード》 令和2年3月1日以降の対象実務のコード表はこちら 令和2年2月29日以前の対象実務のコード表はこちら ※工事監理と施工管理は異なります。こちらをご確認ください。 《実務経歴書の記載について》 ※建築に関する指定科目の修得単位数と登録時に必要な実務経験年数についてはこちら(平成21年度以降に大学等に入学された方が対象です。) ※現在建築関係の業務に携われている場合、最近の実施業務から順番に遡って実務の記載をお願いします。 ※申請者は、実務経験の内容について、審査を行う建築士会や日本建築士会連合会が判断できるように、記入例・記入要領に従い詳細に実務経歴書に記載してください。 ※登録申請は必要とされる実務期間が記載されていれば受付可能ですが、審査の結果申請された実務の一部が対象外業務と判断される場合もあるので、可能であれば多少余裕を見込んだ実務期間の記載をご検討ください。 ※勤務先毎に必要となります。 (一つの勤務先で複数の部署を異動した場合はこちら) ※会社が倒産している場合はこちら ※実務経歴書の実務内容が詳細に記載されてない場合、以下のとおり再提出等を求めることがあります。 ① 申請された実務経歴書の実務内容が判断できない場合、再提出を求める可能性があります。 ② ①の指示後、再提出された実務経歴書でも実務内容が判断できない場合、実務に関する図面等の提出を求める可能性があります。 ●既存建築物の内部改修設計による実務で登録申請される方は、実務経歴書に例示コード表で示されている以下の事項を反映した内容での記載をお願いします。 内部改修設計を行なった部位及び設計内容について実務経歴書記載の際は具体の明示が必要。建築関係法令の整合を確認した上での設計図面の作成を実務の条件とする。建築関係法令の整合確認のみの場合は1C-02(設計与条件の整理)に該当する。 ・ 室内の床、壁、天井の内装下地工事を含む仕上工事の内部改修設計(表層材のみの仕上工事は除く)。 など 下記に該当する方は、以下の申告書を必ず提出してください。(実務経験期間が例示コード表のCコードに該当する方) ●建築物の発注者法人に所属し、かつ所属部署が建築士事務所登録を行っていない場合で、令和2年3月1日以降の設計・基本計画策定・工事監理等の実務を登録申請する方(行政職の方は申告書の提出は必要ありません。) 申告書の解説 申告書(設計業務) 申告書(基本計画策定業務) 申告書(工事監理業務) ※平成20年11月29日~令和2年2月29日の間(Bコード期間)に行った設計・工事監理等の実務を登録申請する場合は、申告書の提出は不要です。ただし、当該期間に建築士事務所と協働で設計等の業務を行った場合は、実務経歴書の実務内容を詳細に記入する欄に、必ず「建築士事務所と協働で業務を行った」旨を記載してください ●施工管理業務について、例示コード表5C-09「既存建築物において行った複数の専門工事(単独では対象外となっているもので工事範囲又は工事期間が重複している工事)における施工の技術上の管理(当該工事について建築一式工事に求められる工事間の調整等を行った場合に限る。)」に該当する業務で登録申請をされる方 申告書(既存建築物_複数専門工事の施工管理) ※令和2年2月29日以前に行った上記の施工管理業務(実務の開始日が令和2年2月29日以前で、終了日が令和2年3月1日以降の場合を含む)については、上記の申告書を使用した申請はできません。平成20年11月28日~令和2年2月29日の期間(Bのコード期間)は、原則、建築一式工事として登録した施工管理業務を登録対象実務としており、建築一式工事ではない専門工事は対象外となりますのでご注意ください。 《大学院のインターンシップ等を実務経験とする方》 ※大学院のインターンシップ等を実務経験とする方は、実務経歴書、実務経歴証明書と併せて「大学院における実務経験に係る修得単位証明書」(大学院におけるインターンシップの証明書)を提出してください。(証明書は、昨年度以前の書式でも提出可能です。) ≪内勤で実施した施工管理業務を行った場合≫ 令和5年3月15日より、施工管理に関する業務を内勤で行った場合においても、建築関係規定に留意しつつ施工現場と連携(緊密な連絡、現場確認等)し、施工状況を把握した上で行われていることなどを条件に対象実務として認める改訂を実施しました。 なお、実務の実施時期が令和2年3月以降(Cコード)、または令和2年2月以前(Aコード、Bコード)であっても申請可能です。 ●内勤の場合でも認められる業務と実務経歴書への記載例等はこちら ≪法人の技術開発部門に所属し、建築物の設計や施工管理業務に係る新技術・新工法の技術開発を行った場合≫ 建設会社・住宅メーカー等の技術開発部門で設計関連の新技術・新仕様の開発業務(1C-12)、または建築一式工事の施工管理技術の向上・改善に資する業務(5C-11)を行った場合は、それぞれ申告書の提出が必要となります(従事した技術開発業務が具体の建築物の設計や施工管理に活用・利用(含:近々に活用・利用が確定しているもの)された事が要件となります)。 技術開発業務についての留意事項はこちら 設計関連の新技術・新仕様の開発業務(1C-12)を行った旨の申告書【PDF】 建築一式工事の施工管理技術の向上・改善に資する業務(5C-11)を行った旨の申告書【PDF】 ※平成20年11月29日~令和2年2月29日の間(Bコード期間)に行った当該業務は免許登録の対象外です。 |

||||||||

| 10 | 実務経歴証明書 | 実務経歴証明書に関する動画を掲載しております。(こちら) 記入要領をよく確認のうえ、作成してください。 なお、実務経歴証明書のすべての事項をパソコン等により入力しても構いません。また、証明者の押印がないものでも受け付けます。 〔A4版〕 (書式PDF)(書式Excel(β版))(記入要領)(記入例) Excel書式は色が付いたまま、白黒印刷いずれの場合でも申請書類として受付けます。 ■実務経歴証明書の証明者について

※勤務先毎に必要となります。 ※出向先または派遣先の法人等において行った実務経験を申請する場合は、実務を行った出向先または派遣先の法人等に実務経歴証明書の作成を依頼してください。 ※会社が倒産している場合はこちら |

||||||||

| 11 | チェックシート | 2022年10月1日以降に登録申請される方は上記の書類に加えてチェックシートを提出してください。①は共通提出書式、②~⑤はいずれか該当する書式の提出が必要です。⑥はセルフチェックシート(提出不要)。実務経歴書と実務経歴証明書をそれぞれ複数作成した場合であっても、実務経歴書と実務経歴証明書のチェックシートは各1枚で結構です。 提出理由等についてはこちら ①実務経歴書チェックシート ②実務経歴証明書チェックシート(建築士事務所) ③実務経歴証明書チェックシート(建築士事務所以外の法人) ④実務経歴証明書チェックシート(行政・独立行政法人) ⑤実務経歴証明書チェックシート(教育機関) ⑥一級建築士の住所等の届出セルフチェックシート(提出不要) |

||||||||

| 12 | 本人確認ができる公的な身分証明書のコピー | 以下の書類を申請時にご提出ください。 <1点でよい書類>運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、マイナンバーカード(通知カードは不可)、宅地建物取引士証等 <2点必要な書類(AとBから1点ずつ又はAから2点)> A・健康保険・国民健康保険・共済組合員証 ・国民年金、厚生年金、共済年金手帳(証書)等 ※健康保険証等のコピーを本人確認書類として提出する場合、被保険者記号・番号や保険者番号等を黒色でマスキングしてください。マスキングの例はこちらをご覧ください。 ※介護保険被保険者証はマスキングの必要はありません。 B・会社等の身分証明書(写真付きのもの)等 ※鮮明に複写してください。顔写真が不鮮明等の場合は、再提出をお願いすることがあります。 ※マイナンバーカードの裏面は、マイナンバーを利用することが法律上認められた手続き以外では、コピーを取る事ができません。(マイナンバー法 第19 条より) マイナンバーカードを本人確認ができる公的な身分証明書として使用する際は、表面のみコピーしてください。 ※上記以外の書類はこちらをご覧下さい |

||||||||

| 13 | 旧姓併記の確認書類 | 旧姓併記を希望する方のみ旧姓が記載されている、下記のいずれかをお持ちください ・住民票の写し(原本)(上記3と同一でも可能) ・マイナンバーカードのコピー(マイナンバーが見えないようにカードカバーをした状態でコピーしてください。) ・運転免許証のコピー ・戸籍謄本(抄本) ※住民票の写し、マイナンバーカード、運転免許証は旧姓併記の手続きを経て旧氏欄に旧姓が入ってるものに限ります。詳細はこちら(総務省HP)をご覧ください。 |

||||||||

| 14 | 管理建築士講習修了証のコピー | 二級・木造建築士の資格で受講した管理建築士講習の修了履歴を、 ・一級建築士名簿への記載を希望する方 ・一級建築士免許証明証裏面への記載を希望する方 のみ必要です。 ※一級建築士免許証明書の交付後、新たに法定講習の修了履歴の印字による記載を希望する場合、一級建築士免許書換え交付申請(5900円)が必要になります。 |

(2)申請書提出先

一級建築士の免許登録の申請については、オンラインによる申請受付を行っています。

■初めての方

初めてオンラインで、一級建築士免許申請(新規登録)申請をする方は こちら

■既にマイページをお持ちの方

既にオンライン申請用「マイページ」をお持ちの方は こちら からログインできます。

※申請方法や注意事項等については、マニュアルを用意しておりますので、こちらをご確認ください。

⇒都道府県建築士会所在地一覧(書類をご持参する場合は、提出先建築士会の受付日時等を必ず確認してください)

◆注意◆

・書類不備、添付書類不足等の場合は受付できません。

・代理人による申請はこちらをご覧ください。

・オンライン及び対面による申請がいずれも困難な場合は、現在お住いの都道府県の建築士会に個別にご相談ください。

⇒都道府県建築士会所在地一覧

(3)申請受付期間

随時受け付けます。

(4)標準処理期間

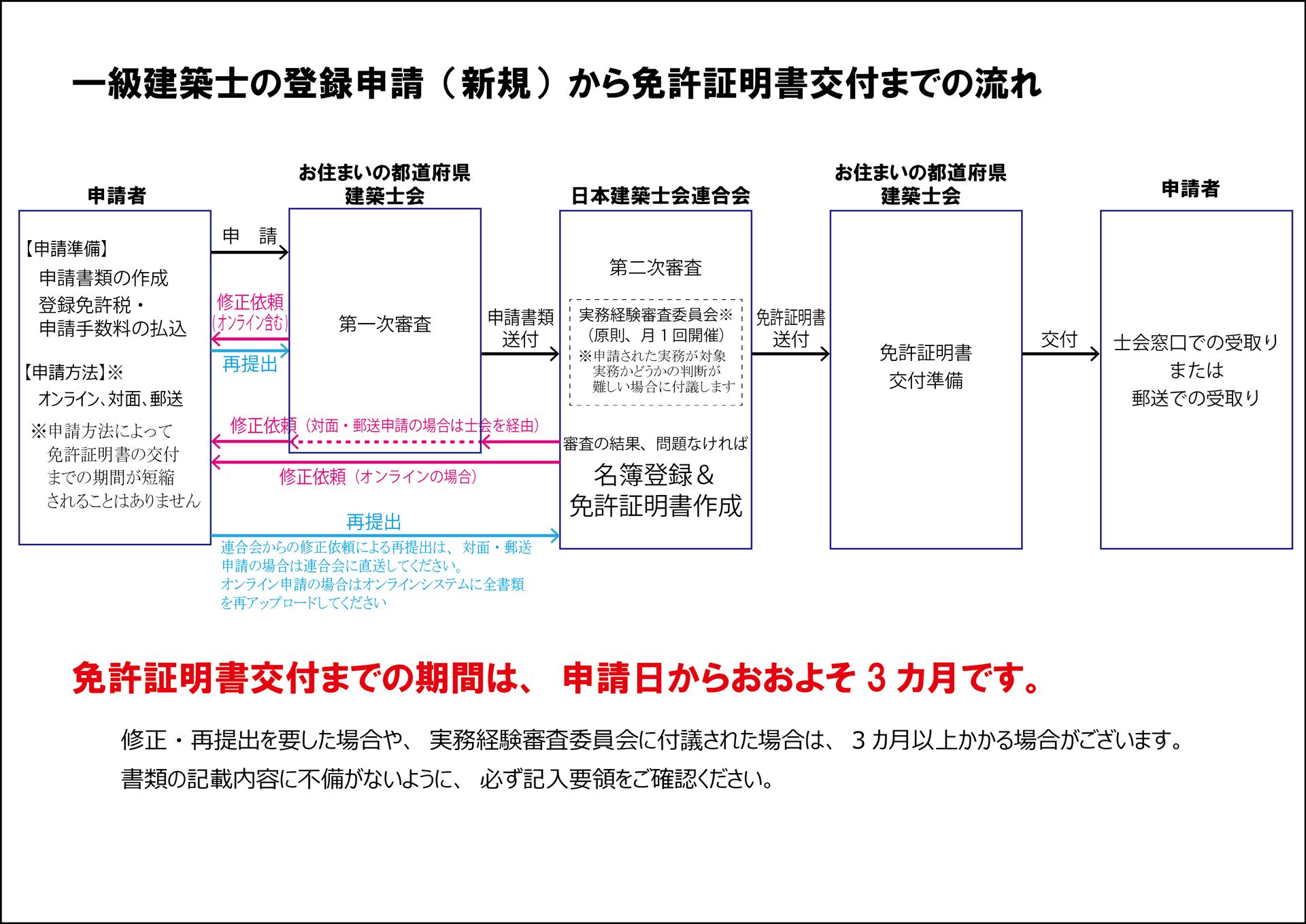

申請書の提出から免許証明書の交付まで、通常3ヵ月程度かかります。

なお、申請された実務経験について、対象となる実務として判断が難しい場合は、本会が設置する実務経験審査委員会で審査するため、通常よりもお時間を要することがあります。

(5)免許証明書の交付

実務経験等の審査の結果、登録要件が認められ、免許証明書を作成しましたら、その旨をハガキで通知します。

免許証明書の交付については、新型コロナウイルス感染症対策として、建築士会窓口に加え、郵送でも対応しています。

交付に関する詳細は、申請した建築士会にお問い合わせください。

◆窓口での交付の場合、以下のものをご持参ください◆

・交付通知ハガキ

・印鑑(認印可)

◆郵送による交付の場合、以下の方法で送付します◆

・レターパックプラス

※レターパックライトは、ポスト投函により紛失の恐れがあるため使用できません。

※オンラインにより登録申請をされる方には、申請後に審査に必要な書類提出が完了した旨のメールが送信されます。メール受信後に「登録免許税納付書領収証書(原本)」「申請手数料払込受付証明書(原本)」「レターパックプラス(返送先の必要事項(確実に受取可能な住所(勤務先の場合は所属部署明記)、氏名、電話番号)を記入したもの)」を住所地の建築士会へ郵送してください。

※郵送により登録申請をされる方は、返送先の必要事項(確実に受取可能な住所(勤務先の場合は所属部署明記)、氏名、電話番号)を記入したレターパックプラスを同封してください。

※窓口にて申請される方は、原則として、申請時に返送先の必要事項(確実に受取可能な住所(勤務先の場合は所属部署明記)、氏名、電話番号)を記入したレターパックプラスを提出してください。

代理人による受理はこちらをご覧ください。